繼今年7月哨船頭水岸打開禁錮、海陸縫合,還原英國領事館歷史紋理後,同樣位於哨船頭的市定古蹟雄鎮北門,文化局於11月20日正式啟動修復工程,同時間文化部於11月30日召開文資大會審議通過,將打狗英國領事館與旗後砲台由市定古蹟升格為國定古蹟,興濱計畫再展成果,高雄水岸歷史廊帶已然成形。

哨船頭集合了軍事、外交、貿易重要的歷史場域,肇建迄今已有140餘年歷史且位處西子灣風景遊憩動線上的雄鎮北門,無疑是再造歷史現場重現水岸歷史廊帶版圖中非常重要的一塊。為了能全面性地的進行修復工程,恢復清代軍事要塞時期樣貌,文化局於104年進行補充調查研究,針對雄鎮北門周邊長年被私搭建物導致整體景觀紊亂,多次現勘協調, 107年9月展開第一階段清理作業,11月20日正式啟動第二階段修復工程,將重塑百年前「雄鎮北門」海疆場域軍事要塞歷史現場,其中南、北兵房將規劃展示推廣空間,並以區域活化概念,串聯周邊打狗英國領事館、旗後砲台、旗后燈塔等景點,展現水岸歷史廊帶的新魅力,修復工程預計於109年上半年完工。

與雄鎮北門同為清代海防重要要塞的旗後砲台,擁有古樸氣氛以及能夠登高遠望的開放式海陸空全境視野,近年來吸引無數遊客造訪,從原本高雄在地人的私房景點逐漸成為廣受喜愛的必到打卡點,保存維護狀況十分良好。古蹟本體的砲座區、兵房、彈藥庫、前後操場等格局保存完整,是融合中國觀念、吸收西洋技術所設計的砲台,在近代的軍事史上具有研究之價值。文化部經過整體文資調查評估,審議認定具有國定古蹟之價值。

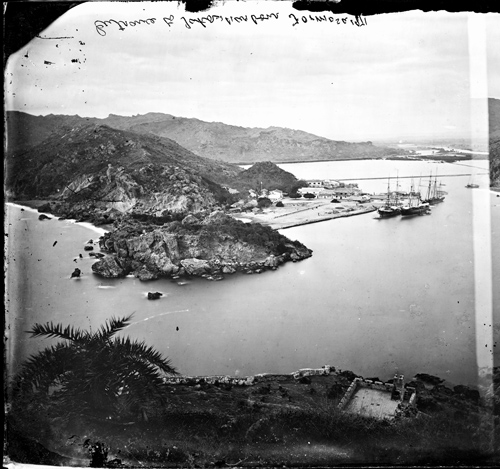

全台唯一集合領事官邸、領事館及登山古道的打狗英國領事館文化園區,自102年11月12日全園區正式開放,迄今已超過700萬人次參訪,廣受好評。文化部肯定市府多年來投入文史研究及修復活化的成果,更因其為台灣最完整的領事館建築群,見證打狗開港後世界經貿發展歷程,也體現台灣在19世紀末全球化時代躍上世界舞台的過程,文化資產價值充分,因此文資大會決定通過升格為國定古蹟。

文化局表示,文化部將打狗英國領事館及旗後砲台由市定古蹟升格成為國定古蹟,彰顯二處古蹟確有國家級的文化資產價值,其中打狗英國領事館修復重現,更是市府15年來一步一腳印累積展現的成果,自民國92年成立文化局後,不斷投注經費進行調查修復及協調工作,歷經官邸修復、釐清史實正名、古道與辦公室文資指定、產權釐整協商撥用、園區營運、安檢所協調搬遷歷史場景再現等各階段難關,終造就現今璀璨樣貌,對於升格國定古蹟,能見度勢必更加提升,市府樂見其成,更期待未來主管機關文化部以其國定古蹟高度,協調財政部關稅總局進行周邊區域環境的整體改善,逐步實現再造哨船頭水岸歷史場景的願景,讓古蹟升格國定真正達到實質意義。而旗后砲台也位居高雄港重要位置,發展潛力無窮,因前次調查距今已達30年,升格國定古蹟後宜進一步補充調查研究釐清史實,而入口意象的復原亦為未來重點工作之一。

高雄近十餘年來逐漸由重工業蛻變為文化、生態與宜居城市,不僅開放原本禁錮的一港口區域,讓市民能親臨感受高雄作為港灣城市的光榮與美麗,如今打狗英國領事館與旗後砲台雙雙升格為國定古蹟,雄鎮北門於11月啟動修復,連結哨船頭水岸海陸縫合、駁二藝文特區、棧二庫重新活化,隨著這些圍繞著一港口的文化資產發展與再現,將高度型塑高雄港灣水岸歷史廊帶,標誌出舊港區逐步轉型的文化內涵與厚度,更讓城市脈絡得以延續,使文化回到生活裡,為下一代重現歷史記憶。

※雄鎮北門小檔案

雄鎮北門位於今高雄市鼓山區哨船頭一帶。清光緒元年(1875),沈葆禎派唐定奎督造,同時興工建造雄鎮北門砲台、旗後砲台以共扼打狗港,而於清光緒2年(1876)完工。因聘任英國工程師設計,砲台雖屬歐式,但仍融入中國式城門,與旗後砲台各具特色。清光緒14年(1888)劉銘傳再於打狗山加建大坪頂砲台,清光緒20年(1894)又於雄鎮北門砲台增置兩門4.5公噸重的阿姆斯壯大砲(砲管口徑6吋)。

雄鎮北門砲台規模較小,屬不規則橢圓砲台,其入口處為紅磚砌成之中國式城門,其上有五個雉堞,雉堞上有窺孔,城門上可容數人站立,門楣「雄鎮北門」字體雄勁有力,與旗後砲台門楣「□□天南」之題字相呼應。至於兵舍則採地下化,在入口斜坡兩側地下設置兵房及貯藏庫。砲台四周厚牆乃以三合土與海邊的咾咕石疊成,配合地形高低起伏呈不規則狀。砲座前的牆堵則使用版築法,表面可見一層一層的痕跡。這些特色都顯示當年的建造技術非常高明,至今仍很堅固,砲雖已不存在,卻頗令人發思古之幽情。雖是一座碼頭旁的小砲臺,但大體上亦具備營門、城垣、彈藥庫及營舍等設施,與旗後、大鼓山兩砲臺構成一組相輔相成的防禦體系。

※旗後砲台小檔案

旗後砲台位於高雄市旗津區,創建於康熙年間,光緒元年(1875年)因牡丹社事件後加強海防而重新興建,民國74年(1985年)內政部指定為古蹟,高雄市政府於民國80年(1991年)進行整修、84年(1995年)修復完竣,並對外開放。古蹟本體長約110公尺、寬約42公尺。

旗後砲台古蹟本體為長方形,平面呈「目」字形,約略東北-西南走向。空間配置上,北段為兵房(操練區、生活區)、中段為指揮區、南段為彈藥庫及礮臺。礮臺門口有向外張開的八字牆,用紅磚斗砌而成,兩側門柱上砌「囍」字圖案,地面磚砌踏階亦用花式圖案鋪砌形式精美,是吸收西洋技術並融合中式思想的中西合璧式砲臺,在臺灣近代史上可能是第一座融合西洋技術與中式建築思想的礮臺。

清同治10年(1874年)牡丹社事件,促使清廷認識臺灣海防地位並陸續建設防禦設施。清光緒元年(1875年)於安平、打狗興築西式砲臺。清政府甲午戰爭(1894年)失敗後,乙未年(1895年)與日軍激烈砲戰,旗後砲台門額被日軍吉野艦擊中,「威震(振)天南」門額前兩字遭損,威震二字於修復時因無實證而未仿作,以淺浮雕方式修復以作區別。

※打狗英國領事館小檔案

清咸豐8年(1858)天津條約及清咸豐10年(1860)北京條約簽訂之後,台灣被迫逐步開放通商口岸,打狗為其中之一,英方為拓展對台灣貿易的經濟利益,於打狗設置領事館,主要功能為保僑、商務、行使領事裁判權及地方交涉等。

打狗英國領事官邸:

於清光緒5年(1879)完工啟用,係領事居住及接待使節賓客的場所。該建築由當時的大英帝國陸軍皇家工程部設計監造,為一獨立之紅磚木構迴廊建物。打狗英國領事館辦公室(含巡捕區與監牢)則設於哨船頭海濱,兩棟建物以登山古道聯結。官邸原建築式樣為斜坡屋頂及方形(無圓拱)木構迴廊,亦無頂冠帶。明治33年(1900)改建屋頂為有頂冠帶(無山字頭)圓拱磚造迴廊。昭和6年(1931)領事官邸被改作「高雄海洋觀測所」,太平洋戰爭時,遭美軍炸毀後面部份房舍。1945年二戰後初期曾作為氣象局測候所,曾進行整修並在領事餐廳後側台階增建一小房間,但因房舍老舊又疏於維護,民國66年(1977)賽洛瑪颱風之後處處斷垣殘壁。後經修復,民國76年(1987)內政部公告為二級古蹟。民國93年(2004)8月起,高市文化局將之委外整修及經營管理,讓古蹟活化再利用,民國94年(2005)重新指定公告為市定古蹟,102年起與山下領事館辦公室結合重新開放。打狗英國領事館官邸因史料不足,長期被認為英國領事館,經文史學界詳查英國國家檔案局資料,證實領事館辦公室設於哨船頭海濱,高雄市政府文化局為使真確史實重現,民國98年(2009)特予正名。

打狗英國領事館辦公室:

建築本體完工於清光緒5年(1879)。同治8年(1869)英商水陸行請得台灣道黎兆棠許可,在哨船頭自費工本填築海灘官地,該地中部地段則又於光緒3年(1877)經台灣道夏獻綸批准,移轉給英國工部使用,光緒4年(1878)開始在此興建領事館所需辦公室、巡捕房及牢房。日本於昭和元年(1926)正式取得土地所有權,於昭和7年(1932)設立高雄州水產試驗場,主要從事罐頭製造的實驗,此時建築曾作為大幅度修改建。昭和14年(1939)改稱臺灣總督府水產試驗場高雄支場,並於翌年增設水產皮革試驗工場。昭和16年(1941)正式成立水產試驗所高雄支所,從事魚類皮革改造,民國34年(1945)又改稱臺灣省水產試驗所高雄分所,繼續從事水產研究。戰後60年代做為職務宿舍使用,後因待修復便未開放,直至102年文化局完成修復與山上官邸結合重新開放。

建築本體牆身材料為磚牆,屋身係柱梁結構,屋梁下方釘上竹條再上石灰等修飾,天花板使用竹筋夾泥方式構成,磚砌圓拱及牆壁外層帶有鵝黃色砂土層粉刷其表面,具有拱圈外廊的陽台殖民地樣式,前段為對稱式平面。